METHODIK

Unsere pädagogische Vision

Unsere Vision ist kompetente, selbstständige junger Menschen, die sich ihres persönlichen Potenzials bewusst sind zu auszubilden- Menschen, die sich engagieren und die Chancen der globalisierten und technologisierten Welt zu nutzen wissen.

- Die Sprachen. Unsere Schülerinnen und Schüler sind das Herz unserer Institution, sie erhalten eine mehrsprachige Ausbildung mit Deutsch als Unterrichtssprache und Spanisch als Zweitsprache. Englisch wird ab der 5. Klasse der Primarschule und Französisch ab der 9. Klasse (das entspricht der spanischen 3. ESO) unterrichtet.

- Unsere Methodik. Widerspiegelt sich in unserem Bildungsprogramm und dem didaktischen Material als auch mit regelmässigen Weiterbildungen in der Schweiz für die Lehrpersonen und einer grossen Anzahl Schweizer Lehrpersonen.

- Lehrplan. Im CSM arbeiten wir mit dem Lehrplan 21 (LP 21), der seit 2019 in den 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantonen der Schweiz verpflichtend ist. Im LP 21 sind alle verbindlichen Kompetenzziele für alle Altersstufen der obligatorischen Schulzeit bis und mit 9. Klasse festgehalten.

- Eine ganzheitliche und individuelle Ausbildung. Unser pädagogisches Ziel besteht darin, gemeinsam mit den Eltern eine ganzheitliche und individuelle Ausbildung für die Kinder und Jugendlichen anzustreben. Wir stützen uns auf das Prinzip „Kopf, Herz, Hand“ des Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), um die ganzheitliche Natur der fachlichen, motorischen und sozio-emotionalen Aspekte in der Entwicklung zu fördern. Dafür brauchen die Kinder und Jugendlichen Lernprozesse, die auf das Experimentieren, Entdecken und Erforschen ausgerichtet sind.

- Unser wichtigster Pfeiler ist ein individualisierter Unterricht. Mit allen Altersstufen arbeiten wir in kleinen Gruppen und unterschiedlichen Lehrkräften, je nach Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler und des Fachs. Auf diese Weise fördern wir fachliche Kompetenzen ebenso wie personale und soziale.

- Innovation in Sachen Bildung. Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf einen Arbeitsmarkt der Zukunft vor, dessen Anforderungen heute noch weitgehend unbekannt sind. Wie machen wir das? Indem wir ihnen nicht nur Wissen vermitteln, sondern sie dazu ermuntern, diese Kenntnisse auch für die Problemlösung einzusetzen.

Die Welt braucht verantwortungsbewusste Menschen, die es verstehen, die Herausforderungen zu bewältigen, die wir heute noch nicht kennen. Wir bieten die beste internationale Bildung für diese Welt von heute im ständigen Wandel.

SCHULSTUFEN

In der Vorschulstufe

2 Jahre Vorkindergarten

2 Jahre Kindergarten

Erste Etappe der Schullaufbahn. Soziale, personale und fachliche Kompetenzen werden spielerisch und fächerübergreifend gefördert, der individuellen Entwicklung jeden Kindes wird Rechnung getragen.

In der Primarstufe

Die Schülerinnen und Schüler sind die Hauptdarsteller ihres Lernens

In der 1. und 2. Klasse lernen sie, indem sie handeln, entdecken und forschen. Von der 3. bis 6. Klasse werden alle Fähigkeiten gefestigt. Als Ausgleich für die eher kognitiven Fächer entwickeln und vertiefen die Kinder ihre kreativen und motorischen Fertigkeiten. In den drei ersten Jahren der Primarschule gibt es keine Hausaufgaben, die Kinder lernen und arbeiten in der Schule.

In der Gymnasialstufe

Entspricht der spanischen Sekundarstufe (ESO) al und dem spanischen Bachillerato

Vertiefung des Stoffes der dreizehn Pflichtfächer aus dem Lehrplan 21, die für den Abschluss der Schweizer Matura und der spanischen Anerkennung verlangt werden. Zudem werden verschiedene Ergänzungsfächer belegt.

Für uns am CSM ist es wichtig, das Zusammenleben unserer Schülerinnen und Schülern zu fördern, indem wir ein positives Klima schaffen, das ihnen das Gefühl von Sicherheit in der Schule bietet. Nur so können sie wachsen und sich entwickeln. Projekte für ein positives Zusammenleben gibt es auf jeder Bildungsstufe. Sie ermutigen die Schülerinnen und Schüler, konstruktive Beziehungen aufzubauen, indem sie lernen, Konflikte auf positive Art und Weise zu lösen.

Das KiVa-Programm ist an die ganze Schulgemeinschaft gerichtet und hat zum Ziel, mit globalen Aktionen Mobbing vorzubeugen.. Zum einen vermitteln wir unserem lehrenden und nicht lehrenden Personal praktische Strategien und Werkzeuge, um Mobbingfälle zu verhindern, zu erkennen oder allenfalls kompetent zu intervenieren. Den Schülerinnen und Schülern helfen wir, ihre emotionale Intelligenz zu entwickeln, ihre eigenen Gefühle und die ihrer Schulkameraden zu erkennen und ihre Werte Toleranz und Respekt, die unserem Bildungssystem eigen sind, zu stärken. Schliesslich stellen wir für Väter und Mütter unserer Schulgemeinschaft Informationen über Mobbing bereit und stellen ihnen Leitlinien zur Verfügung, um Mobbingfälle zu identifizieren und mit Unterstützung des Schulzentrums angemessen darauf zu reagieren.

Das KiVa-Programm wurde vom Erziehungsministerium Finnland (2009) entwickelt und von der UNESCO international anerkannt. Es bringt, neben einem signifikanten Rückgang der Mobbingfälle, erwiesenermassen auch positive Auswirkungen auf die Motivation und die akademischen Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler.

Im Objekttheater sehen die Kinder Konfliktsituationen aus der Perspektive des Betrachters. Die Kinder können aktiv in das Geschehen auf der Bühne eingreifen und konstruktive Lösungen zum vorgestellten Konflikt einbringen. Damit werden die Entwicklung von Empathie und die Fähigkeit Gefühle auszudrücken und in Worte zu fassen, gestärkt und, die Kinder eignen sich Strategien an, um Konflikte selbständig und konstruktiv zu lösen.

In diesem Projekt wird die Arbeit an der Konfliktlösung fortgesetzt, indem den Emotionen der Kinder besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die goldene Schachtel enthält vier Bilder, die verschiedene Emotionen darstellen sowie einen Stein und ein Tuch zur Durchführung der Aktivität. Die Kinder lernen zu entscheiden, wer anfängt zu erzählen wie sie sich fühlen, nehmen den Stein und legen ihn auf das Gefühl mit dem sie sich in diesem Moment identifizieren. Sie üben zuzuhören, zu warten bis sie an der Reihe sind und lernen die Grundregeln der Kommunikation. Jedes Kind macht dann einen Vorschlag, wie der Konflikt gelöst werden kann. Wenn sie das Rätsel gelöst haben, bemalen die Kinder den Stein mit Gold, um ihn symbolisch in Gold zu verwandeln und bewahren ihn in einem Gefäss auf.

Der mit diesem Ritual praktizierte Konfliktlösungsprozess ist dem Mediationsprozess in der Oberstufe sehr ähnlich, angepasst an den Entwicklungsstand des Kleinkindes.

Peacemaker ist ein pädagogisches Mediationsprogramm, das die Schülerinnen und Schüler bei der Prävention und der Bewältigung von Konflikten unterrichtet und unterstützt.

Im zweiten Zyklus der Primarschule erhalten alle Schülerinnen und Schüler eine allgemeine Schulung in Konfliktvermeidungsstrategien durch die Abteilung Schulische Abklärung und Beratung und ihre Klassenlehrpersonen.

Während dieser Ausbildung wählen Schülerinnen und Schüler, Klassenlehrpersonen und Beratende diejenigen Kinder aus, die während des Schuljahres „Peacemaker“ oder „Mediatoren“ sein werden. Bei der Auswahl basieren sie sich auf ihre Kommunikationsfähigkeit, ihr Einfühlungsvermögen, ihre Solidarität und ihren Respekt für andere.

Diese Gruppe erhält eine spezifische und intensive Ausbildung, die sie befähigt, anderen Mitschülerinnen und -schülern bei der Lösung kleinerer Konflikte zu helfen, die im Alltag auftreten, und diese auf positive Weise zu lösen.

Dieses Proyect fördert den Kontakt und die Verbindungen zwischen Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Primarschulklassen. Jede Gruppe begleitet die andere während drei Jahren. Sie besuchen während des Schuljahres gemeinsame Unterrichtsstunden und kleinere Projekte (Geschichten erzählen, gemeinsames Spiel usw.). Ziel ist es, Respekt und Verständnis zwischen Kleineren und Grösseren zu fördern und damit mehr Sicherheit für alle zu schaffen.

Dieses Projekt zielt darauf ab, Kontakte, Unterstützung und Vertrauen zwischen den Jugendlichen des Gymnasiums zu schaffen sowie Verantwortung und Solidarität unter ihnen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 übernehmen die Patenschaft für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7, um sie in ihrem neuen Lebensabschnitt zu begleiten, und zwar nicht nur in schulischen Angelegenheiten, sondern auch als Ansprechpartner bei persönlichen Problemen oder Schwierigkeiten mit den Mitschülerinnen und -schülern.

Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse, die sich in der Endphase des Gymnasiums befinden, verfügen bereits über die persönliche Reife und das Vertrauen der Lehrpersonen, um die Jugendlichen der 7. Klasse in ihrem neuen Lebensabschnitt begleiten zu können. Sollte die Klassensituation zu komplex sein, werden die Schülerinnen und Schüler von einer Klassenlehrperson beaufsichtigt.

Das Peacemakers-Projekt in der Primarschule

Erkennst du einen Peacemaker?

Schau dir ihre orangefarbenen Armbänder an und lass dir von ihnen erzählen, worum es bei diesem Projekt zur Konfliktlösung geht!

Das Projekt "Peacemakers" geht weit über die Konfliktlösung hinaus.

Es umfasst eine Reihe von Aktivitäten und Spielen, die dieses Projekt zu einem grossartigen Instrument für das Zusammenleben machen. Und wer könnte uns besser als die Protagonisten des Projekts sagen, woraus sie bestehen?

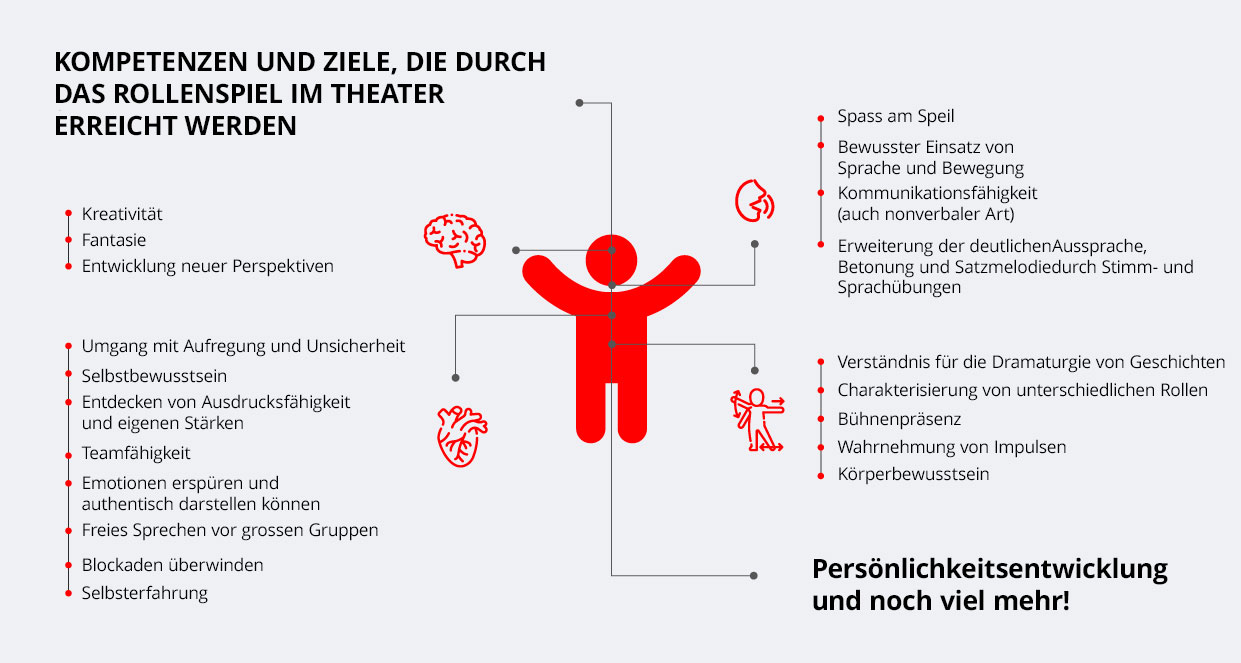

Das Theaterspiel fördert vielerlei Kompetenzen und macht Spass.

Die Theaterarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Deutschunterrichts im Kindergarten, in der Primarschule und im Gymnasium und schafft eine andere Form des Lernens und des Miteinanders. In diesem Sinne werden

nicht nur fachkünstlerische und sprachfördernde Kompetenzen erworben, sondern auch thematische, soziale und methodische Kompetenzen, die heute als entscheidende Fähigkeiten zu vermitteln sind.

Es ist immer wieder erstaunlich, was die Kinder auf der Bühne zu

leisten vermögen. Da werden aus unscheinbaren, schüchternen Schülerinnen und Schülern plötzlich selbstbewusste Darsteller, die ihren Text fehlerfrei sprechen können und ohne Zögern vor das Publikum treten.

Informieren Sie sich über den Ansatz des Theaters in jeder Schulstufe

Die Konfliktpräventionsmethode „Flomi“ ist der Schwerpunkt des Theaterunterrichtes für die Schülerinnen und Schüler im Kindergarten. Im Objekttheater sehen die Kinder Konfliktsituationen aus der Perspektive des Betrachters. Die Kinder können aktiv in das Geschehen auf der Bühne eingreifen und konstruktive Lösungen zum vorgestellten Konflikt einbringen. Damit werden die Entwicklung von Empathie und die Fähigkeit Gefühle auszudrücken und in Worte zu fassen, gestärkt und, die Kinder eignen sich Strategien an, um Konflikte selbständig und konstruktiv zu lösen.

Der Theaterunterricht ergänzt das Fach Deutsch, so dass die Schülerinnen und Schüler die Sprache frei und in verschiedenen Rollen anwenden können, die sie für sich selbst entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse schreiben während des Semesters ein Theaterstück, verfassen das Textbuch, bereiten die Inszenierung vor und verteilen die Rollen, um es vor Familienmitgliedern und Mitschülerinnen und -schülern aufzuführen

Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse arbeiten während eines Semesters ebenfalls an einem Theaterstück, um es dann aufzuführen. Sie erarbeiten Textvariationen, schreiben Dialoge, Sketche und kreative Schreibübungen, die dann für die ganze Gruppe angepasst werden. In der 9. und 10. Klasse begleitet das Theater eine dramatische Lektüre im Unterricht, um die Texte interaktiv zu analysieren.